解決よりも、問い続けることを価値とする文化をつくる。

ふと、見過ごされていたり、まだ誰も気がついていない

「違和感」や「共感」といった「モヤモヤ」を言語化し、

そのナラティブから、世界に新たな視座や視点を提供する。

ニッポンモンダイは、そんな物語的シンクタンクです。

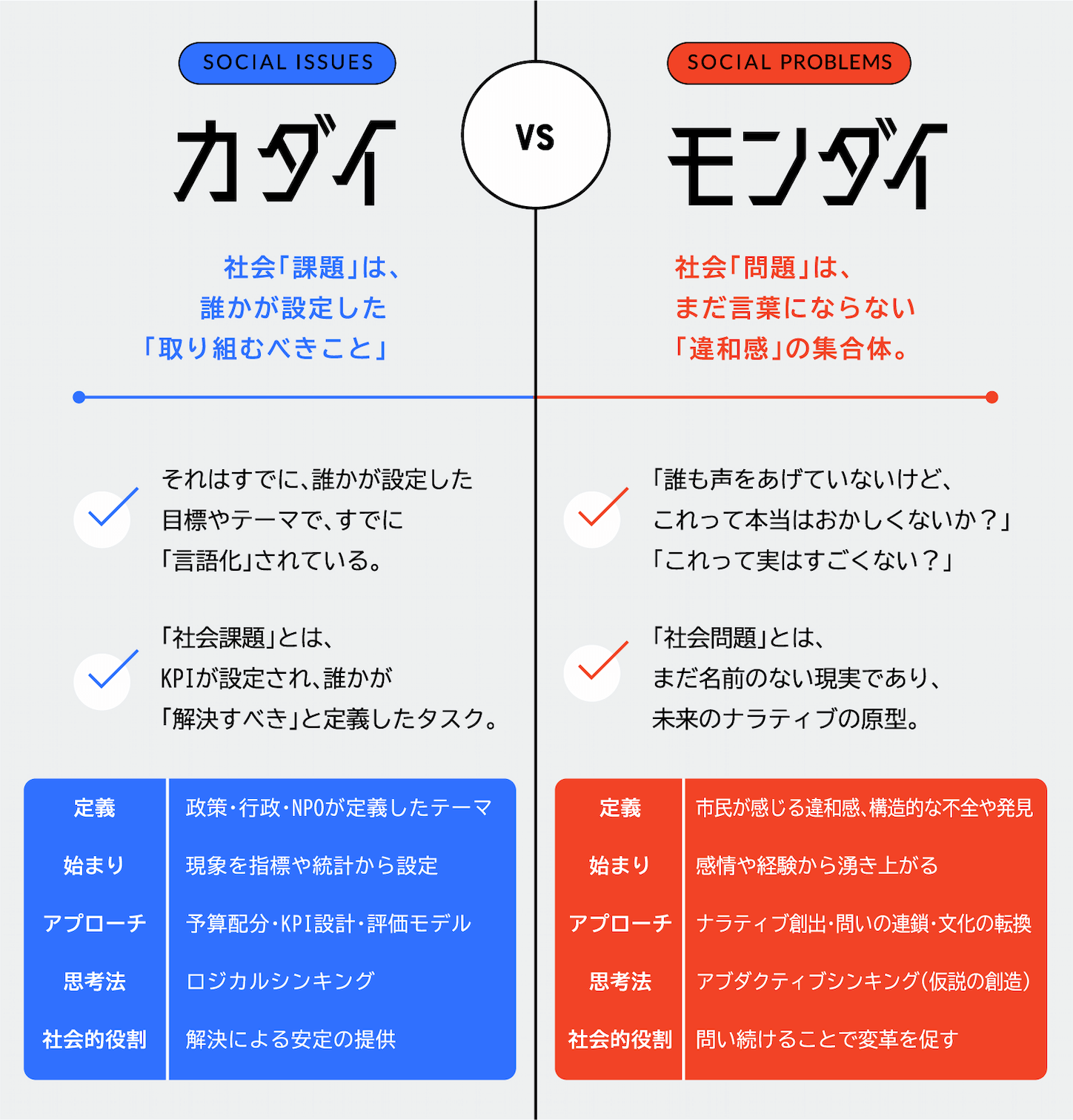

「カダイ」を解くな、

「モンダイ」を抱えろ。

―日本を変えるのは、「課題解決型」ではなく、

「?」という、「問題発見型」の知性だー

課題は「きれいに整えられた問い」だが、

問題は「まだ名前すらない違和感」だ。

「課題」は誰かが設定した目標やテーマだ。

すでに「言語化」され、共有されやすい。

でも、それは時に、「予定調和」な解決ごっこになりがちだ。

一方、問題とは、“まだ言葉にならないモヤモヤ”。

誰もが見過ごしていた「違和感」こそが、世界を更新する起点になる。

「問題」を見つける力こそが、最も深く、創造的な知性である。

課題は「正解のある世界」の営み。

問題は「正解のない世界」に立ち向かう勇気だ。

「課題」にはゴールがある。指標もある。

つまり“マネジメント”できる範囲。

「問題」は「何が正しいかすらわからない状態」で

立ちすくむところから始まる。

真の変革は、既知の「課題」を解くことではなく、

未知の「問題」に名前を与えることからしか始まらない。

「課題」に向き合う人は有能だが、

「問題」を抱え続ける人は偉大だ。

課題は「対処」だが、

問題は「探求」である。

「課題を解決する」ことは、構造を理解し、改善すること。

ロジックとマネジメントの領域。

でも、「問題を抱える」ことは、世界そのものを疑うこと。

たとえば、「教育の課題」は制度や仕組みの話。

でも、「なぜ学ぶのか?」という

「問題」には、誰も簡単には答えられない。

「問題」にはストーリーがある。

問い続ける価値がある。だからこそ、深い。

課題は「解ける」が、

問題は「生きられる」。

「課題」を解いた瞬間、それは過去になる。

でも、「問題」は生き方を変える。

たとえば、「働き方改革」という「課題」は一過性でも

「働くとは何か?」という「問題」は、一生の旅になる。

社会を動かすのは、

「課題」をクリアした人ではなく

「問題」を問い続けた人である。

課題は終わるが、問題は深まる。

深まりが、人を動かす。