「#令和型クマ」モンダイ。黒幕はシカバブル

#令和型クマモンダイとは?

このところ毎年のようにクマが人を襲う事件が発生しているが、今年は特に酷い状態だ。クマ被害に関するデータを見ると、令和に入ってから激増していることがわかった。では平成と令和以降で何が変わったのか。いや、何がクマを変えたのか。取材すると、クマを取り巻く環境を変えた “犯人”がわかった。シカだ!増加するクマ被害の“黒幕”はシカであるというモンダイを紐解く。

1. 人里に迫る危機│2025年夏〜秋、北海道・東日本を中心にクマが頻出。

2. 農作物・生活への損害│農作物はもちろん、商業施設に居座るクマも出現。

3. 生態系バランスの崩壊│動植物を含め、日本の里山の生態系の変化に拍車がかかっている。

4. 狩猟・管理の担い手不足│その最たるものが全国的に猛スピードで進むシカの繁殖と対策の遅れ。

5. 政策対応の遅れと地域負担│環境省をはじめ政府も対応策を打つもののシカもクマも後手に回っているのが実情。

環境省が今年11月19日に公開した「クマ類による人身被害について[速報値]」によれば、10月までの被害者人数は197人。死亡者数は12人で、過去最悪だった令和5(2003)年度の6人を年度半ばにして大きく上回った(令和5年度の被害者人数は219人)。同データは平成20(2008)年以降を公開しているが、数字は令和に入ってから急増。この間に何が変わったのか。いや、何がクマを変えたのか? 実は、クマを取り巻く環境を変えた動物がいた。シカだ。増加するクマ被害の“諸悪の根源”であるシカから「令和型クマ被害」の真相に迫る。

被害者人数約1.7倍、死亡者数ほぼ3倍!

今年10月、秋田県湯沢市の住宅街で4人を襲ったクマが民家に居座り、6日後に捕獲されるという事件があった。11月16日には秋田県能代市のイオン能代店にクマが現れ、県の職員が吹き矢の麻酔で眠らせるという事件も起こっている。また秋田県、宮城県では飼い犬がクマに襲われる事件もあった。これらの事件のように、クマが人の生活圏に現れるケースがここ数年で急増し、人的被害も平成時代より明らかに多くなっている。

環境省が出している「クマ類による人身被害について[速報値]」を見ると、令和元(2019)年度から7(2025)年度10月までの6年7ヶ月で、クマ類によって被害を受けた人数は979人。死亡者は31人。平成の最後の7年間(平成24年度〜30年度)を見てみると、被害人数は577人。死亡者数は11人。平成と令和を比較すると、被害人数は約1.7倍、死亡者数はほぼ3倍になっている。

なぜクマは頻繁に人が住むエリアに入るようになり、人を襲うようになったのか。この人ならその理由を知っているんじゃないかと、長年、山に入って変化を見続けている凄腕ハンターの山梨県南巨摩郡早川町の猟師・望月秀樹さんに話を聞きに行った。

望月さんは猟師の家に4代目として生まれ、幼い頃から父親と山に入り、猟を体で覚えた。

21歳で狩猟免許を取得。猟師歴は35年以上に及ぶ。駆除と狩猟で年間400頭を捕獲したことがあり、環境省から他県の害獣駆除も依頼されるほどのスゴ腕だ。現在、早川町でジビエ処理施設も運営しており、捕獲したシカなどを自ら解体。肉は瞬間冷凍し、ジビエレストランや個人に販売している。

そんな望月さんに、昨今、クマ被害が増えたことについて尋ねると、「地域によって事情が色々と違うから、一概には言えない」としつつ、令和に入ってからクマの出没数が増えたことについて語ってくれた。

「過去、特に被害が多かった令和5(2023)年は、東北でクマがよく食べるブナの実が大凶作だった。これもクマが里に来るきっかけのひとつだったんだろうね。岩手にいる猟師仲間に聞いたら、『家の近くの柿の木に4匹も5匹もクマが群がっていた。獲ろうと思えば山の中に入らなくても獲れる』と言っていたよ」

人的被害は出なかったが、2年前にも複数のクマがエサを求めて民家近くまで下りてきていたというのだ。望月さんの言葉通り、同年の東北ではクマの主食のひとつ、ブナの実が大凶作だった。林野庁東北森林管理局が管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の5県)で調べた「ブナ開花・結実調査」を見ると、同年の東北5県は、データが公開されている平成元(1989)年以降で最悪の不作の年だった。

では大凶作だったこの年の東北5県で、人的被害はどれほど出ていたのか。

「クマ類による人身被害について[速報値]」を見てみると、ブナ大凶作エリア5県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)の被害者人数は合わせて138人(死亡者数2人)だった。

過去の調査結果を見ていると、平成時代にも令和5年に近いレベルでブナが大凶作だった年がある。平成28(2016)年だが、被害者人数はグッと少なかった。「クマ類による〜」によれば、ブナ大凶作5県の被害人数は計46人。令和5年の3分の1である。

平成28年と令和5年では何が違うのか? いったい何がクマを山から人の住む場所へと向かわせたのか?

増え続ける“シカバブル”が全国の森を破壊

望月さんは「シカがどんどん生息域を広げている。それが問題だよ」と自身の体験談を交えて説明してくれた。

「たとえば、俺が小さい頃は、ここ早川町には鹿はいなかった。当時、この辺のイノシシは脂がこんなにあった」

そう言って親指と人差し指を広げた。その間隔は5㌢以上ある。

「本当に美味くてさ。で、小学校6年生の時、昭和54(1979)年だね、親父が初めて鹿を獲ってきた。俺が猟を始めた昭和63(1988)年ごろはまだシカを見ることはほとんどなかったけど、1990年代後半には普通にこの辺でもシカが獲れるようになった。そこからシカが急激に増えた。そしたらさ、イノシシの脂が昔の半分以下になったんだ。シカは食欲旺盛だから、そこら中の草や芽や木の実を、イノシシの分まで食い尽くしてしまう」

ある時期から“大食い”のシカが急激に増え、イノシシの食料が奪われてしまったことが、脂身の薄さからはっきりわかったという。さらにシカは繁殖力が高い。これも他の動物にとっての環境悪化を加速させる。

「シカは早ければ2歳のメスも妊娠してどんどん子が増える。シカが入ってくると、それまで労せずエサにありつけていた他の動物が追いやられてしまうんだ」

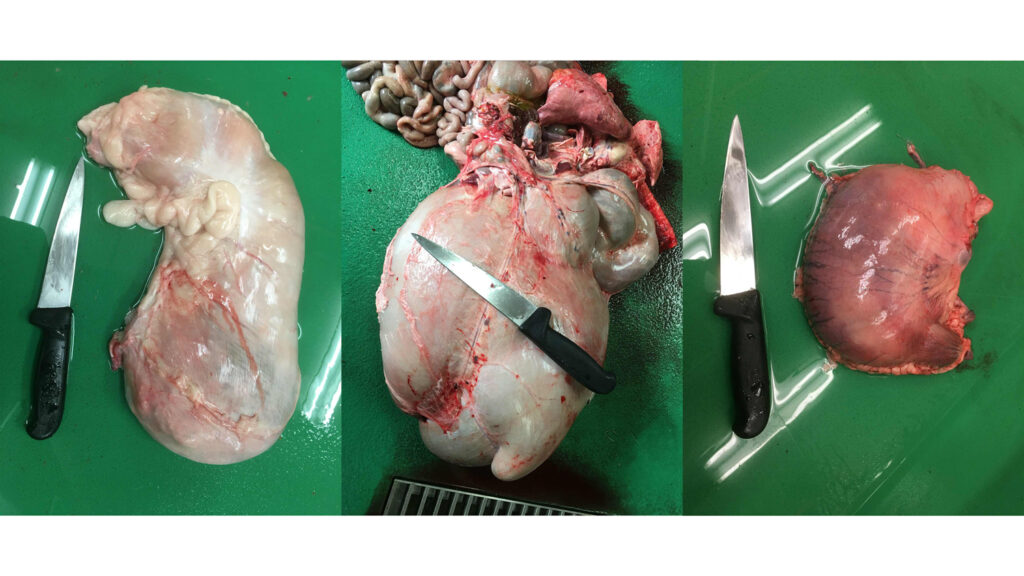

望月さんは「ちょっとこの写真見て」と3枚の写真を見せてくれた。

「これ、俺が解体した時に撮ったクマ、シカ、イノシシの胃袋の写真ね。クマは体重120㌔ある大きい個体だったな。シカは70㌔で大きめ、イノシシは65㌔でやや小ぶり。見てもらうと一目瞭然だけど、シカは胃袋がこんなに大きい」

写真を見ると、シカの胃は猪よりずっと大きく、クマとシカを比較しても、シカのほうがやや大きく見える。

望月さんは「それにさ」と、シカが引き起こす大きな問題を指摘した。

「シカはさ、木の実はもちろん、落ち葉や木の根元に生えた草や芽まで全部食っちまうんだ。これが木に悪い。本来なら落ち葉や草が水分を含んで根や土壌を守っていたのに、これが無くなることで土が流れやすくなり、根っこがどんどん露出し、乾燥して、木が弱っていく。土と一緒に土壌の栄養分も流れて行くから、山がダメになる」

森を守っている「下層植生」をシカが食い尽くし、森が衰退する問題は実は全国で起こっており、林野庁も対策を訴えている。

令和5(2023)年10月には、九州大学と岡山大学の共同研究グループが「椎葉(宮崎県椎葉村)の奥山では、シカ増加に伴う土壌侵食により、ブナが衰退している」と、シカこそがブナを弱らせている“犯人”だとする研究結果を発表した。

「本研究成果は日本の森林で深刻化するシカの下層植生採食が樹木衰退を招く一因となることを初めて示し、今後のシカの食害対策を考えるうえで役立つことが期待されます」

そう、増え続けるシカ……シカバブルこそが、森、そして山の環境をダメにする“真犯人”なのだ。

絶滅していたはずのシカが、クマを追い込んでいく

ここで話を東北に戻し、シカの生息地域がどう変わっていったかを見てみよう。環境省の「全国のニホンジカ及びイノシシの生息分布調査について」には、東北がシカに“侵略”されていく様子がしっかりと記録されている。

平成15(2003)年の東北地方、シカは岩手県の太平洋側下半分に生息しているが、青森県と秋田県は空白。宮城県と山形県はポツポツといる程度。実は青森県、秋田県、山形県でシカは、乱獲により昭和初期に絶滅したとされていた。

しかし平成26(2014)年になると、岩手県で生息域は全県に広がり、青森県、秋田県でも生息確認地点が現れ、宮城県、山形県でも増加している。そして令和2(2020)年、岩手県、青森県、秋田県のほとんどの地域でシカの生息が確認されるようになり、宮城県、山形県でも着実に増えている。

ニホンジカの分布状況の推移 2015年→2021年(環境省)

そう、同じように大凶作だった平成28(2016)年と令和5(2023)年で大きく変わったのは、シカの生息範囲だったのだ。一目瞭然と言ってもいい。そして分布図を見ると、シカの“侵食”は、東北だけでなく全国的に起こっていることがわかる。年々生息域が広がっているのだ。

つまり、全国で後から来たシカがクマの食料を“横取り”する現象が起きているのである。

東北以外、例えば北海道で平成以前・令和以後のクマ被害人数を見ると、平成最後の7年間で19人に対し、令和7年度10月までで41人と倍以上になっている。全国ではそれぞれ558人、979人と約1.75倍だ。

望月さんによれば、クマは雑食で、木の実だけでなく、草や葉っぱも食べるという。つまりブナが凶作でも山にはクマが食べるものはあった。だから平成までの東北のクマは、ブナ凶作年でも町に下りることがまだ少なかった。

ところがシカが増殖し、凶作時にクマのエサとなっていた草や葉をシカが食い尽くしてしまった。さらにシカは、豊作でも凶作でもとにかくそこに居座って増え続け、木の実や草、葉を食べ尽くす。

そしてクマは食料を求め、追いやられるように人里に向かった――。

この10年ほどの間に山で起こっていたのはこういう変化だ。そう、シカがクマを町に向かわせた“真犯人”なのだ。なお今年も東北5県で「ブナ大凶作」になっている。

望月さんは「クマの被害が増えたからといってクマを駆除するだけじゃ意味がない。シカはクマの餌にもなっている」と話す。駆除されたシカがしっかり埋められなかったためにクマの餌になる例や、罠にかかったシカが人が来る前にクマによって食べられる例も報告されている。シカを食べて肉の味を覚えたクマは肉食化し、やがて犬や人を餌と見て襲うようになると考えられている。

「シカをはじめ、自然のバランスを良くする対応をしなければ、クマ被害の問題は解決しないですよ」と望月さんは指摘する。

クマ対策は、目の前のクマだけを見るのではなく、森で起きている問題を踏まえた一歩踏み込んだ対応が必要だ。クマ対策としても、森を守るためにも、シカをこれ以上、放置してはいけない。

(注)平成28年は秋田でクマ被害による死亡者が4人いる(東北森林管理局管内の他の4県は0人)が、この秋田の4人はのちに「十和利山クマ襲撃事件」として語り継がれる事件の被害者で、タケノコ取りのためにクマの餌エリアに侵入し、被害にあった。駆除されたクマの胃からタケノコと人の体が見つかっており、縄張りを荒らされたクマが人を襲撃した上で食料にし、そこからは複数のクマが人を“エサ”と見るようになっていた。「人喰いグマ」への対策が不十分だったことが被害を広げた要因になったことがわかっており、今回は例外扱いとした。

共有する?

共有する?