「#捨てる不自由」モンダイ。推された便利品が、処分困難品に変わる

#捨てる不自由 とは?

「捨てる不自由」とは便利だと推され生活に入り込んだ必需品が、役割を終えた途端に処分困難へと変貌する社会構造を指す。リチウムイオン電池は家庭に眠る“火種”となり、太陽光パネルは数十万トン規模の廃棄物として迫り、マットレスは自治体ごとに処分条件や費用が異なることで住民に不公平な負担を強いる。制度は後追い、技術も経済性も追いつかないため、生活者は「使う自由」と引き換えに「捨てる不自由」を抱え込む。これは単なるごみ問題ではなく、出口を設計しないまま便利さを普及させてきた、日本社会の矛盾そのものである。

1. 買うのは簡単│例えばスマホやモバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池。生活必需品なだけに容易に購入できる。

2. 捨て方がわからない│そんなリチウムイオン電池だが、寿命が尽きた時、どうやって処分すれば良いかがわからない。

3. 処分に費用や格差が生じる│他にもマットレスなどの粗大ゴミも捨てるのは大変。しかも自治体によって処分の仕方や費用が異なることも。

4. 安全リスク・環境負荷に変わる│最近では分別しないままに処分されたリチウムイオンバッテリーが原因で、火災が起きるなど安全上のリスクが課題となっている。

5. 新たな負の遺産を積み上げる│暮らしを便利にしたり、環境負荷を減らすために生まれたものが、かえって負担になってはいないだろうか。

リチウムイオン電池、太陽光パネル、マットレス。いずれも現代生活に欠かせないものだ。しかし、モノには寿命がある。耐用年数を過ぎたとき、それらの必需品はどうなるか? 言えるのは不要になった瞬間に、処分困難な負担へ変わるということだ。共通するのは、「出口を設計せず、作りっぱなしで普及してきた」ということ。放置してきた社会構造に原因があるとも言えるわけだ。便利さを享受する陰で、「捨てる不自由」を抱え込む矛盾……それこそが#捨てる不自由モンダイである。

捨てる不自由が生み出す“事故予備軍” 〜 リチウムイオン電池

スマートフォン、パソコン、電動自転車、電気自動車。現代社会に欠かせない数多くの製品がリチウムイオン電池によって動いている。小型・軽量・高出力という利点を備え、私たちの身の回りのあらゆるツールに搭載されてきた。

一方、モバイルバッテリーに起因する火災や爆発事故が相次ぎ、安全性への懸念が高まっている。2025年夏、JR山手線や東海道新幹線の車内で相次いだモバイルバッテリー発火事故は象徴的だ。乗客がやけどを負い、車両の一部が焼損した。また産廃処理施設では、廃プラスチックの中に混ざったリチウムイオン電池が粉砕機内で発火、復旧まで1年以上を要した事故が起きている。自宅で充電中に発火・爆発するモバイルバッテリーの映像も拡散され、リチウムイオン電池は「日常の火種」へと変貌。7月には国土交通省航空局の要請により、飛行機搭乗の際、モバイルバッテリーは座席上の収納棚にしまうことができなくなった。

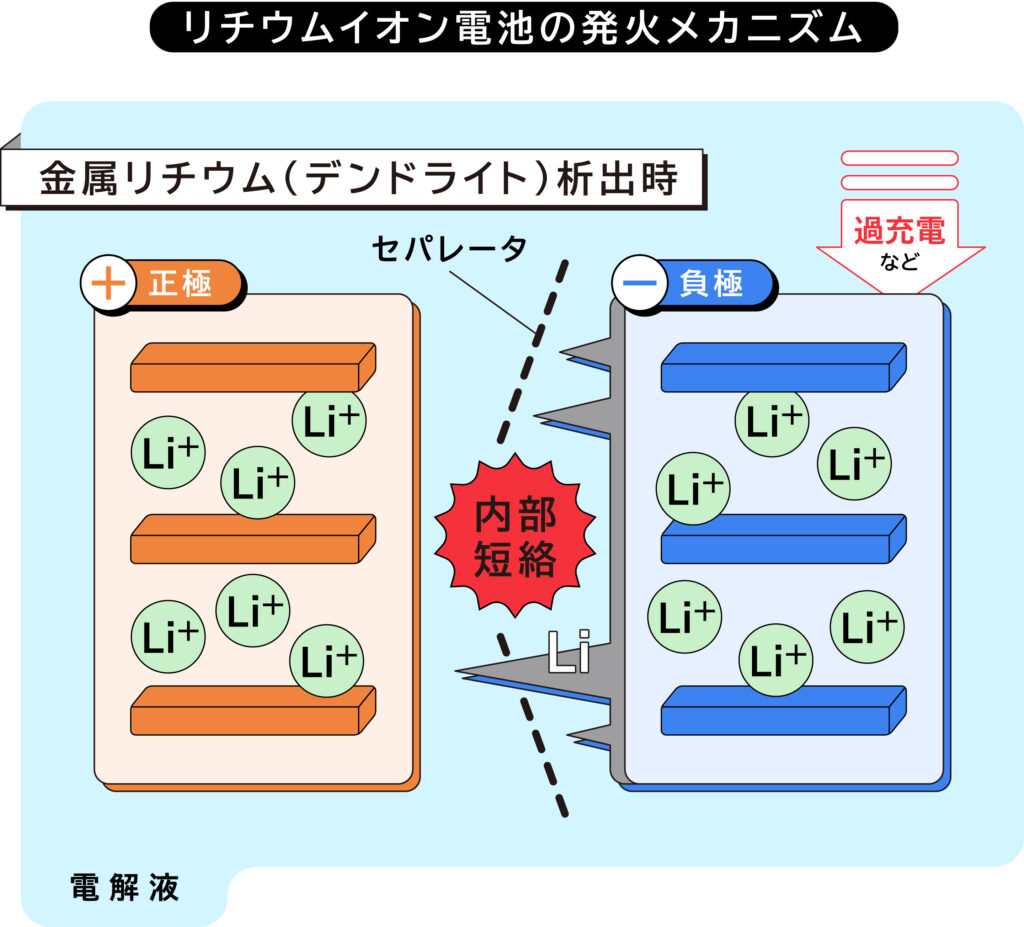

根本原因はリチウムイオン電池特有の構造にある。内部短絡(ショート)が起きると瞬時に高温となり「熱暴走」を引き起こす。適切に使用していても、高温環境や劣化が重なれば事故は避けられない。利便性と危険性が背中合わせにあるのだ。

リチウムイオン電池に端を発する事故を防ぐには、適切な使用方法と寿命の見極め、そして適切な回収と処理が不可欠である。

この回収と処理において、日本の制度は長らく未整備だった。業界団体に加盟するメーカー製品こそ、回収・処理対象となっているが、例えばネット通販で普及する海外製品は制度の外。自治体も一般ごみとして収集できず、住民は処分方法を見つけられない。その結果、全国の家庭には劣化・膨張した電池や古い電子端末が“事故予備軍”として眠ることになる。

政府はようやく2026年から一部製品に回収義務を課すが、対象はモバイルバッテリー、携帯電話、加熱式たばこの三品目にとどまる。リチウムイオン電池を使う機器は、カメラ、電動工具、ハンディファン、充電式掃除機など、生活や業務に浸透している製品が多いが、そのほとんどが制度外だ。

たとえばEUでは、製造者が包括的に回収責任を負う仕組みが整い、販売店や自治体で幅広く回収されている。対して、日本が踏み出したのは「小さな一歩」に過ぎず、脱炭素社会を支えるリチウムイオン電池の出口設計において、立ち遅れているのが現実である。

「環境にやさしい」を大量廃棄物に変える 〜 太陽光パネル

再生可能エネルギーの旗手として普及した太陽光発電。その導入は2012年の固定価格買取制度(FIT)で加速し、広大なメガソーラーに留まらず、一般家庭の屋根にまで多数の太陽光パネルが設置された。

「自宅でつくった電気を、自宅で使う」という体験は、多くの市民にとって環境貢献を実感できると同時に、家計にも優しいものとして期待された。しかし、太陽光パネルの寿命(耐用年数)は一般的には20〜30年といわれる。2010年代前半に設置された家庭用太陽光パネルは、早ければ2030年代に寿命を迎えることになる。その頃には、「家計や環境に貢献する存在」が、処分方法をめぐる「悩みの種」になり得るのだ。屋根に固定された太陽光パネルは撤去費用がかさみ、自治体によっては処理先が明確でない場合もある。所有者にとって予想外の出費や手間となりかねない。

政府の試算によると、寿命を迎えた太陽光パネルは2030年代半ばには年間50万トン(※1)に達すると見込まれている。だが現状、国内の太陽光パネル処理能力は年間11万トン(※2)に過ぎない。環境省と経済産業省はリサイクルの義務化を模索したが、費用負担や既存制度との整合性が課題となり、2025年度の法案提出を断念した。代わりに「努力義務」「促進策」といった枠組みが議論されているが、廃棄のピーク時に間に合う保証はない。

技術的課題も重い。一般的な太陽光パネルはガラスとシリコンセルを樹脂で貼り合わせ、裏面はフッ素含有シートで覆われており、解体が難しい。処理時に有害ガスが発生する懸念もある。新技術の開発は進んでいるが、コストと採算性の壁は高く、再資源化は容易ではない。

皮肉なことに「環境に優しい」と信じて導入された太陽光パネルが、環境負荷の大きな廃棄物へと姿を変える。これはメガソーラー事業者だけでなく、家庭用の太陽光パネルを導入した一般市民にとっても避けられない問題だ。

便利さや環境意識の象徴が、「処分困難な負債」へと変わる未来が、確実に近づいている。

※1、※2 環境省「中央環境審議会 循環型社会部会 太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」と経済産業省「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ」合同会議が取りまとめた「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」より。

地域によって異なる、捨てる不自由とは? 〜 マットレス

リチウムイオン電池や太陽光パネルより、身近で切実な例がマットレスだ。人は人生の約3分の1を寝具の上で過ごすと言われるが、不要になった途端、驚くほど厄介な存在に変わる。

渋谷区に住んでいた筆者の知人は、「不要になったマットレスは粗大ごみとして回収される」と考えていた。実際、渋谷区では回収してもらえる。だが地方に転居した際、その自治体では回収対象外で、自ら業者を手配するしか処分方法はなかった。「捨ててから引っ越せばよかった」と知人は嘆く。マイカーがあれば処理場に搬入できたが、クルマのない世帯は業者に依頼するしかなく、費用は3万円近くになったという。

現在、自治体ごとの対応は大きく異なる。粗大ごみとして回収可能な自治体もあれば、スプリング入りマットレスを「処理困難物」として対象外とし、民間業者に任せる自治体もある。粗大ごみ処理施設への自己搬入限定で安価に受け入れる自治体もあるが、クルマを持たない人や高齢者には利用が難しい。

つまり、居住地によって処分方法も費用もまったく異なり、住民は「同じ必需品なのに条件が違う」という不公平感を抱かざるを得ない。

処理が難しいのは、マットレスが「複合素材」であるためだ。金属コイル、ウレタン、不織布、生地など多様な素材を組み合わせており、適正に処分するためには分解と分別が必要となる。鉄は資源化できても、ウレタンはリサイクルが難しい。そのため回収している自治体の多くは焼却や埋立処分を行っている。しかし焼却炉の性能や埋立地の余裕は自治体によって異なり、回収不可とする地域も少なくない。この差がそのまま住民サービス格差に直結しているわけだ。

一部ではメーカーや民間業者と連携してリサイクルを進める試みもあるが、全国的には例外的。自治体が回収しない地域では、住民が高額な処分費を負担せざるを得ない。生活必需品が不要になったとき、「自治体格差」と「経済的負担」として跳ね返る構造は、社会全体の設計の脆弱さを如実に示している。

リチウムイオン電池、太陽光パネル、マットレス。いずれも現代生活を支える製品だが、不要になった瞬間に処理の困難さと負担が生活者にのしかかる。共通するのは「作りっぱなし」で出口を設計してこなかった社会の構造である。制度は後追いで、技術も経済性も追いつかない。私たちは今、便利さの影に潜む矛盾を直視しなければならない。果たして「使う自由」と「捨てる不自由」を放置したまま、消費社会を続けてよいのだろうか。その矛盾こそが、捨てる不自由モンダイである。

共有する?

共有する?