「#ゾンビ空き家」モンダイ。放置が生む負の連鎖

#ゾンビ空き家 とは?

壁ははがれ、屋根は沈み、庭木が家をのみ込む。役割を終えた住宅が、朽ちてもなお街に居座り続ける。相続放置や所有者不明で手が入らないまま腐敗のみ進んでいく家屋、それが「ゾンビ空き家」だ。景観悪化や害虫、火災・倒壊の危険など”負の連鎖”を周囲に広げるが、行政も人員不足や責任の壁から手がつけられないのが現状だ。しかし、人口減や高齢化によって空き家は今後も確実に増え続け、ゾンビ空き家は各地でさらに増殖し続けるだろう。

1. 空き家を放置する│所有者不明・相続未処理・管理できないまま残る。

2. その放置が“次の放置”を呼ぶ│行政は及び腰(人員不足・責任回避)、住民も「どうせ変わらない」と締め、二重の放置が常態化。

3. 放置された空き家が周囲に害を及ぼす│景観悪化、害虫・火災・倒壊リスクなどで地域に広げる。

4. 地域の暮らしが衰退する│住み手が減り、近隣も巻き込み、生活環境が劣化していく。

5. 放置の連鎖が街の景色を変える│人口減・移住流出が加速し、空き家が増殖して負の連鎖が再生産される。

全国で空き家が増え続けている。その数1000万戸目前。十数年後には住宅3軒に1軒が空き家になるという予測もある。この状況に歯止めをかけようと2年前に空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が改正された。新たに設けられた枠組みが「管理不全空き家」だ。放置された空き家が、地域の安全・衛生・景観に対して障害となっている場合、「特定空き家」と指定することで行政代執行の対象となるが、その実践には行政側に膨大な労力とコストがかかり、実効性に乏しいのが実情。その改善を目指したのが「管理不全空き家」という枠組みだったのだが……。

所有者不明で空き家がゾンビ化 〜 放置される現場、対応の遅れ

この夏、筆者は富山市の空き家の実例を追った。取材したのは市内繁華街と、閑静な住宅地に建つ二軒の空き家で、どちらも所有者は同じ。その人物が10年以上前に亡くなった両親から受け継いだことまではわかっている。

当初、わかっていることがもうひとつあった。所有者はアメリカに暮らす大学教授だということ。二軒のうちの一軒は業者に郵便と防犯管理を依頼しているが、もう一軒は放置状態だった。それゆえ二軒の空き家は廃屋同然で壁はボロボロ、雨どいも破れ、庭木に至っては隣家だけでなく、公道にはみ出す有様。所有者を知らないそれぞれの空き家が建つ町内からは、市に対して対処を求める陳情が出ていた。

しかし行政担当者からの返事は、「所有者に通知を出しています」のみ。

そこで空き家の近隣住民側が探偵事務所に調査を依頼。すると所有者である大学教授が、米国で死亡していることがわかった。市が送っていた通知は、郵便物管理会社が保管していただけで、所有者本人には届いていなかったわけだ。

現在、市は状況を調査しているという。しかし探偵事務所が調査しなければ状況は不明なままだった可能性があり、関係者は市の対応に不満を隠さない。

「結局、行政の意識は法改正しても変わらない。まさに仏作って魂いれず。こうしている間にも地域の困りごとが積み重なっていくばかりです」(探偵事務所・所長) かくして空き家は、ゾンビ化していくーー。

-1024x768.jpg)

-768x1024.jpg)

空回りする施策、増殖するゾンビ空き家 〜 改正法の限界と動かぬ行政

2025年3月。富山県富山市議会の一般質問で、担当部長が管理不全空き家への対応を問われた。

「国のガイドラインや有識者の意見を参考に、今年2月に客観的に判断するための基準を定めたところです。これまで把握している空き家を含む建物や周辺の状況を確認しているところで、今後必要に応じて認定、指導、勧告を行います」

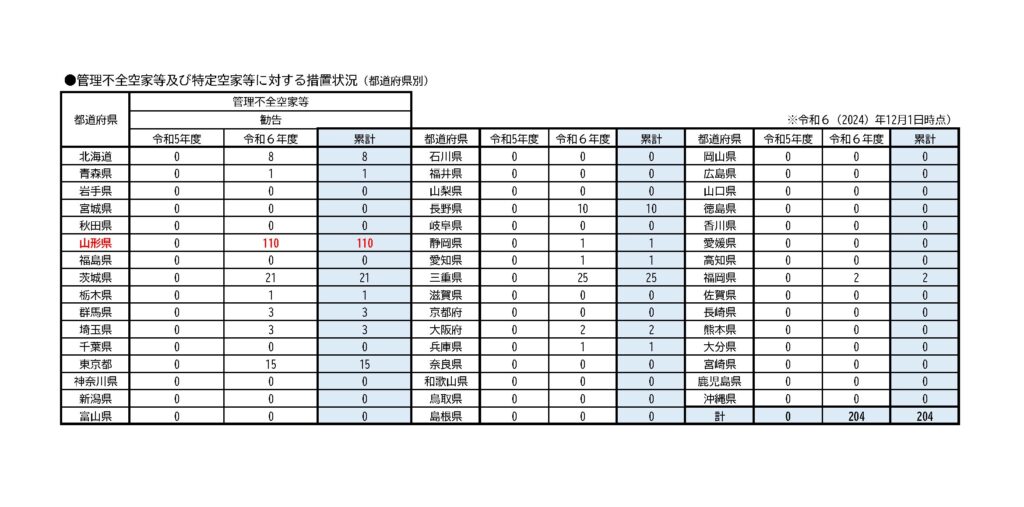

この答弁が意味しているのは、改正1年以上が経過してようやく判断基準がつくられたということ。もちろん、管理不全空き家の認定はなく、指導・勧告も行われていない。この状況は富山に限ったことではなく、全国ほとんどの自治体にも言える。国土交通省が、24年12月に地方公共団体を対象に行なった臨時調査によると、管理不全空き家などへの勧告は、全国でわずか204件。これは特定空き家等への勧告数よりも少ない。

なぜ管理不全空き家の制度は実践されないのか?

管理不全空き家とは、倒壊はしていないが、ガラスの破損や雨漏り、草木の繁茂や郵便物の蓄積など、周辺環境に悪影響が出ている空き家を指す。法制度上、「特定空き家(放置が著しい空き家。市町村が介入し、所有者への改善指導や命令、さらに行政代執行もできる)」になる前段階の予備的措置として導入された新区分である。

この制度により、自治体は管理不全空き家の所有者に対する指導、勧告が可能になった。勧告を受けた所有者は固定資産税の軽減措置が取り消され、税負担が最大6倍になる可能性もある。

そう聞くと所有者の対応も進みそうだが、そう単純な話でもない。むしろ、空き家所有者との軋轢は増え、対応責任が行政にのしかかる。

「調査に行く人員も確保できないし、所有者が分からないケースも多い。結局は見て見ぬふりになってしまう」(某行政担当者)

行政担当者の対応も、空き家所有者の行動も変わらず、ゾンビ空き家は増殖していく。

歯止めをかけるのは地域に暮らすヒトの熱量 〜 山形県米沢市の積極対応

国土交通省が24年12月に行なった臨時調査で、管理不全空き家への勧告が行われたのは全国でわずか204件であったことはすでに述べた。ただ、その数字の内訳を見ていくと、さらに驚くべきことがわかった。半数以上の110件が山形県米沢市によるものだったのだ。

山形県米沢市は上杉家の城下町として知られる、人口7万6000人の県南部の中心都市だ。ここも全国の多くの地方都市同様に人口減少が進み、空き家の数は増加の一途。最近13年ほどの間に空き家件数は2倍以上となる1700戸を超え、そのうち50%超が管理不全状態の空き家だ。

同市建築住宅課で、空き家対策のリーダー、高橋光一主査は言う。

「まだ判断基準と言っているところは、まさにお役所仕事ですね(笑)。法改正の中身は2年以上前からわかっていましたし、国のガイドラインも参照して準備してきました。とにかく特定空き家になる前に管理を促すことが肝心。体制を整えて、改正後に一気に動きました」

実際、高橋主査率いる5名の対策班は、昨年度のうちには市の中心街で管理不全状態とマークしていた440戸の再調査を終え、169戸に指導。そのうち勧告に至ったのが110戸だ。そして2年目となる今年度は郊外に点在する残りの440戸を調べている。

スピーディーに取り組み、指導・勧告の数を積み上げる米沢市と、他の自治体では何が違うのか?

多くの自治体は、指導・勧告の基準にポイント制を導入する。天井や外壁、庭木の状態などの調査項目それぞれに点数をつけ、基準以上のトータル点数となった場合、管理不全空き家と認定するのだ。これは逆にいえば、状態が悪くても基準以下であれば指導・勧告の対象とならないということだ。

米沢市は、このポイント制を取らなかった。

「地域の安全安心、市の将来を考え、私たちは国のガイドラインに沿って該当すれば指導することにしたまでです。ポイント制は認定へのハードルを上げ、かえって管理不全空き家を設けた法の趣旨に添わないのでは。ただ、当初は空き家所有者からのクレームの嵐でした。“何を基準に指導しているんだ”というのは、まだマシ。多くは理屈じゃなく、“人の持ち物を勝手に判断しやがって”という、感情的なもの。地道に対応するしかありませんでした」(高橋主査)

そんな彼らのスピーディーで地道、そして熱量を持った行動が、大きな効果につながる。

それまで通知を出しても、訪問しても、なしのつぶてだった空き家所有者たちが動き出し、彼らの方から善後策について相談に訪れるなど、解決に向けて、共に考えていく道筋が見えてきたのだ。

未来への問い 〜ゾンビ空き家の増殖を止める意味

筆者が住む富山県では、一昨年、空き家で死体が発見されたり、潜んでいたクマに人が襲われたりする事件が発生した。住民の不安が募っていくなか、空き家は静かに増えていく。この問題は、システム的に再生産されているとも言えるのではないだろうか。

暮らしていた人が亡くなり、空き家となる。

相続したものの、管理はしない「所有者」の放置。

法制度を作り、改正しても実行されない、「行政」の放置。

やがて地域が諦め、声を上げることすらしなくなる「地域」の放置。

そんな「放置の連鎖」が日本のあちらこちらで生まれることで、空き家が増殖し、地域を蝕んでいく。では、「放置の連鎖」がこのまま続けば、どうなるのか? 少子高齢化には歯止めがかからず、人口の都市集中が加速度的に進んでいくと見られる中で、ゾンビ空き家が増殖していく、日本の未来。

そんな未来にしないためには、全国に暮らすヒトが、何を選択し、何に取り組んでいくか。これからの日本の暮らしの風景は、その対応次第で、どんな形にもなり得るのではないだろうか。

共有する?

共有する?