「#死後の住所が消えゆく」モンダイ。墓じまいが映す、日本人の「死後の居場所」

#死後の住所が消えゆくモンダイとは?

墓とは、死後の住所だった。だがいま、その住所が静かに失われつつある。家制度が崩れ、宗教が遠のき、遺骨を受け止める場所がなくなった。火葬率99%を超えるこの国で、残された「骨」という現実は、誰のものでもないまま、社会の隙間に漂っている。

「人は死んだあと、どこに住むのか」。この問いが、私たちの死生観と“生の設計”を根底から揺さぶっている。

1.「家墓」は戦後のブーム、遺骨という「モノ」が残った社会│戦後、火葬が一般化し、焼かれた骨を置く場所として「家墓」が全国に建てられた。それは“家の証”であると同時に、死後の新たな不動産でもあったが、家制度が崩れたいま、遺骨という“モノ”だけが社会に取り残されている。

2.火葬率99.97%の日本での遺骨の行方│日本は世界でも稀な“火葬社会”。土葬文化が続く国々と異なり、骨が残ることを前提にしていなかった。宗教や家族の枠を超え、遺骨の所在をどう保つか。社会が抱える「遺骨管理」の課題が浮かび上がる。

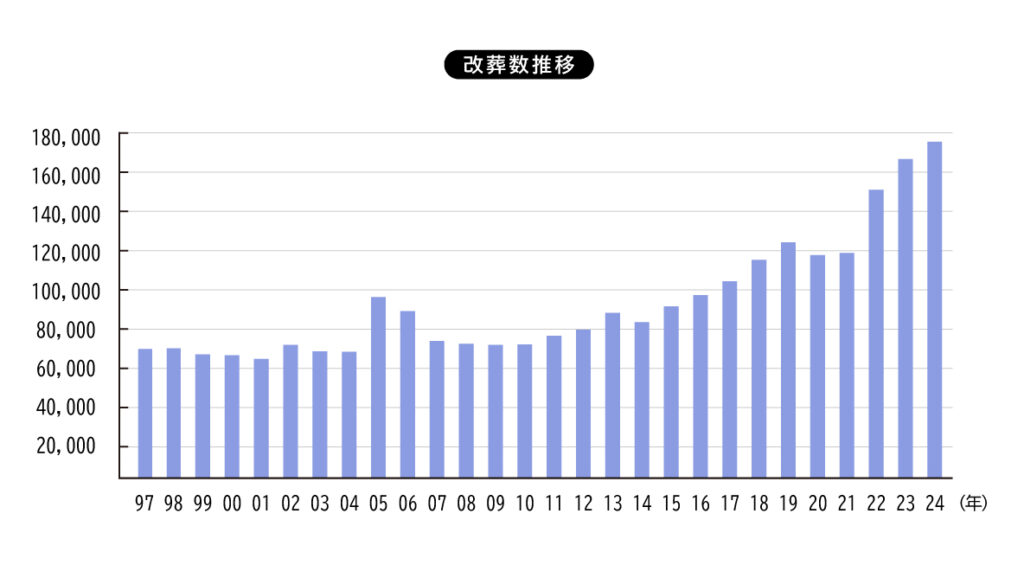

3.改葬件数は20年前の2.6倍│厚生労働省によると、2024年度の改葬件数は17万6千件。20年前の2.6倍という増加は、少子化と都市化が進む中、「墓を継ぐ」時代の終わりを象徴し、墓じまいは生活設計の一部になった。今後、遺骨の所在をどう保つか。社会が抱える「遺骨管理」の課題が浮かび上がってくる。

4.遺骨が語る、家の崩壊と祈りの変容│祖父母を「家族でなく親戚」と感じる世代が増え、供養は“父母まで”で完結する時代に。祈りは家の外へ、そして個人の内側へと移動した。遺骨がつないできた「家」という共同体は、静かに姿を消しつつある。

5.死後の住所をどう築くのか│墓じまいとは、死を片づける行為ではなく、「死後の居場所」を社会が再設計するプロセスだ。墓が消えても祈りは残る。その祈りを受け止める新しい“住所”を、どこに築くのかが問われている。

かつて墓は、“死後の住所”だった。家を継ぎ、土地に根を張ることが当然とされた時代、人は死んでも家に帰れた。だがいま、家制度の崩壊と少子高齢化が進み、墓は守るよりも“片づける”存在になっている。江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の墓も、2025年11月に五代目当主が墓じまいを決断したという報道があった。一般とは桁違いの規模とはいえ、これは「個人が墓を維持する時代の限界」を端的に示している。

火葬率99.97%の日本は年間死亡者数160万人を超える多死社会に突入し、遺骨が残り、墓が消えていくという逆説が起きている。さらには、「供養は父母まで」と考える人が増え、祈りは石の下から心の中へと移りつつある。遺骨は法と心の狭間で揺れながら、社会の空白を映す存在になった。祈りの場所を失いつつあるこの国で、私たちはどこに還り、どこに残るのだろうか。

墓じまいという“死後の引っ越し”

火葬率99.97%という日本は、世界屈指の火葬先進国だが、「墓」という文化を生み、いま「墓じまい」として解体されようとしている。そのために起きているのが、少子高齢化と家制度の崩壊による“遺骨の行き場がない”という物質的な問題だ。

日本の火葬文化がはじまったのは一説には飛鳥時代とされるが、特権階級に限られて一般庶民は土葬が基本だった。やがて火葬が徐々に広まり、双方が行われていたと考えられている。しかし、明治時代に神道が推奨され廃仏毀釈が高まったことで、1873年(明治6年)に政府が火葬禁止令を出す。ところが、土葬の土地の確保が難しくなり、1875年(明治8年)に禁止令を撤廃。日本は土地が狭く、土葬は公衆衛生上の問題が懸念されたためでもある。

とはいえ、1940年代に火葬率が50%になるまでは、人口が密集する都市部以外は土葬が当たり前にあった。むしろ、現在「墓」と聞いてイメージする墓石は広く一般的ではなかったのだ。いずれ土に還る土葬とは異なり骨が残る火葬が主流になったことで、置く場所が必要となり「家墓」が全国で建てられはじめる。

背景には、集団就職で都市部へ働きに出てきた“金の卵”たちが結婚や子育てで定住、田舎に帰ることなく住まいの近くに自分たちの墓を建てたことがある。高度成長期の好景気も重なり、世の中には「家を建てたら今度は墓」の流れが作られた。

葬送文化に詳しい、シニア生活文化研究所・代表理事の小谷みどりさんは「火葬が進めば当然、遺骨が残る。戦後の墓ラッシュは遺骨を納める場所の確保として必然性があった」と語る。墓は多くが戦後に建てられた。墓石にある先祖伝来の文字が虚しく見える。

しかし、少子高齢化や未婚率の上昇などによる核家族化で墓の維持が困難になり、継承者がいないケースが急増。加えて、過疎化や都市部での地域コミュニティの希薄化により、「見栄や世間体」を気にする必要性の低下もあって、せっかく建てた墓は「墓じまい」という次のムーブメントに入った。

富山県に住む68歳の富山和子さん(仮名)は、2025年秋に実家の墓を閉じた。昭和2年建立の墓は高さ4mほどの威容を誇る。両親の遺骨を寺の納骨堂に移し、祖父母や誰ともわからないご先祖の遺骨は合祀墓で永代供養に。費用はおよそ170万円。

「とにかく子どもたちに迷惑をかけたくなかったんです。墓じまいすることに後ろめたさはありませんでした。むしろ懸案が解けてホッとしましたね」と、安堵した表情を見せた。

次は亡き夫の遺骨を嫁家の墓から公営の納骨堂に改葬するつもりで、墓自体は義妹に任すという。彼女にとって墓じまいとは、遺骨を“置き換える”作業だった。

厚生労働省によると、2024年度の改葬件数は17万6千件。20年前の2.6倍に達し、コロナ禍を経て再び加速している。地方では草に覆われ手入れが行き届いていない墓が目立ち、都市の霊園では管理料未納が増加。墓地は、時代に取り残された“遺骨の倉庫”と化している。

つまり、墓じまいは、家の終わりではなく、死後の住所の再配置なのだ。

一方で、日本は年間死亡者数が160万人を超える多死社会に突入し、遺骨はこのままでは今後十数年増え続ける。増える遺骨と減るお墓。墓じまいは、もはや「墓を守る」という“家の問題”ではなく、社会が抱える遺骨処理の制度問題になっている。

「骨」は誰のものか? 法と心の狭間で

刑法190条は「遺骨遺棄」を禁じ、墓地埋葬法4条は「墓地以外での埋葬」を禁じている。だが“撒く”こと、すなわち散骨を禁じる法律はない。

「庭に埋めるのは違法でも、撒くことは罪ではない。そして、散骨は“捨てる”行為ではなく、弔いの一形態。遺骨をどうするかは、死者への心の持ちようと直結している」

こう語る小谷さんは、火葬普及が進む中で社会は“遺骨が残る”ことを想定していなかったことを指摘する。

「火葬した骨をどう扱うかという発想が抜け落ちていた。墓を建てることが当たり前になり、それを維持できなくなったいま、社会全体がその後始末を迫られている」

葬送儀礼は、収骨ひとつとっても全収骨と一部収骨と地域差はある。しかし、変わらないのは墓を建てることが当たり前で、子ども、そして孫が“墓守”として存在し続けると考えられていたことだ。

核家族化により家族制度が弱まり、「家の墓」は機能を失った。祖父母を「家族ではなく親戚」と感じる世代にとって、先祖供養の必然性は薄い。いま多くの人が「供養は父母まで」と考え、生前に見た顔、声を聞いたことがある人の範囲で祈りが完結する。

やがて、骨が媒介していた「家」という共同体は、静かに姿を消していく。

代わりに現れているのは、“個人化された祈り”だ。手元供養、ペンダント型の遺骨ケース、自宅安置、SNS上の追悼アカウントなど。祈りの空間は、石の下から、デジタルと記憶の領域へ移っている。

「墓がなくなっても、祈りの心は残る。それを社会がどう支えるかが課題です」(小谷さん)

祈りは、かつての“住所”を離れ、心の中に転居した。

祈りは、どこに居場所を求めるのか

「墓とは、遺骨置き場と死者と向き合う場の二つの機能があった」(小谷さん)。

だが、前者である“遺骨置き場”としての墓は、もはや必要とされない。散骨、永代供養が広がり、ゼロ葬(遺骨を引き取らない葬法)なる考えも出てきた。実際、火葬場では、依頼すれば遺骨を処分してもらえる地域もある。

また、小谷さんによれば、アメリカの7州では遺体を土や有機物と混ぜて微生物の力で堆肥化する究極の自然回帰葬送方法(コンポスト葬)を合法化しているという。

一方で、後者である“死者と向き合う場”は墓でなくても成立する。写真、仏壇、メモリアルサイト、AIが再現する声。祈りは墓石の下から、心と記憶の中へ。遺骨という物質を手放すことで、死者との関係は“場所”から“意識”へと移っていく。

しかし、最後にモンダイが残る。死後の居場所の再設計だ。

墓じまいとは、死を片付けることではない。死の“置き土産”である遺骨は、なお触れてはいけない神聖物でありながら、扱わなければいけないものになった。家でも宗教でもなく、私たちはどこに“死後の住所”を定めるべきなのか。墓が消えても残る祈りを受け止める新しい住所を社会はどう築けるのか。この答えこそが、日本の死生観を映すものかもしれない。

共有する?

共有する?