「#マンション買えない」モンダイ。価格高騰が招く負のループ

#マンション買えないモンダイとは?

コロナ禍以降、住宅価格が急騰し、その流れが今も続いている状況を指す。とくに東京都心では、新築のタワーマンションをはじめとする高級物件の建設が相次ぎ、2023年以降、東京23区の新築マンションの平均価格が3年連続で1億円を超えている。この影響は中古市場にも波及し、いまや年収1,000万円の世帯でも購入が難しいとされる水準だ。住宅価格高騰の先には、新たなひずみを生む多岐にわたる問題が広がっていた。

1. 天井知らずの住宅価格急騰│東京23区の新築マンションは2025年10月に平均で1億円5,000万円超となり、それに伴い中古価格も上昇。

2. 円安による値ごろ感が拍車│一般庶民が「買えない」一方で、外国人富裕層による都心の高級物件の購買が活況。

3. 海外富裕層の購入によるトラブル│外国人オーナーによる賃貸条件の一方的な変更や、治安の悪化、騒音トラブルなどをめぐって、地域住民との間で懸念が生じ、警察が介在するケースも増加。

4. 投機目的の売買に歯止め│千代田区では2025年7月、短期転売の抑制に向けたルールを不動産大手が加盟する不動産協会に要請し、大手8社も導入を決定。

5. 東京型貧困と格差の拡大│東京一極集中が進む中、特に都市部に住む人は家賃や交通費などの固定費が高く、給与の上昇が望めない中で円安の影響はさらに深刻。

昨今、東京を中心としたマンション価格の高騰が続き、持ち家をあきらめ賃貸を選ぶ人が増えている。しかし、その賃貸価格も上昇を続け、生活の厳しさは一段と増す一方だ。加えて、一部の外国人富裕層によるトラブルも、私たちの暮らしに影響を及ぼし始めている。さらに都市部では、家賃や交通費などの固定費が重くのしかかり、長期化する円安も直撃する。その結果、格差が拡大し、ひとり親世帯を中心に「東京型貧困」に陥るケースも少なくない。いまや早急な政治介入が求められる状況だ。

止まらないマンション価格の高騰 マイホームは高根の花?

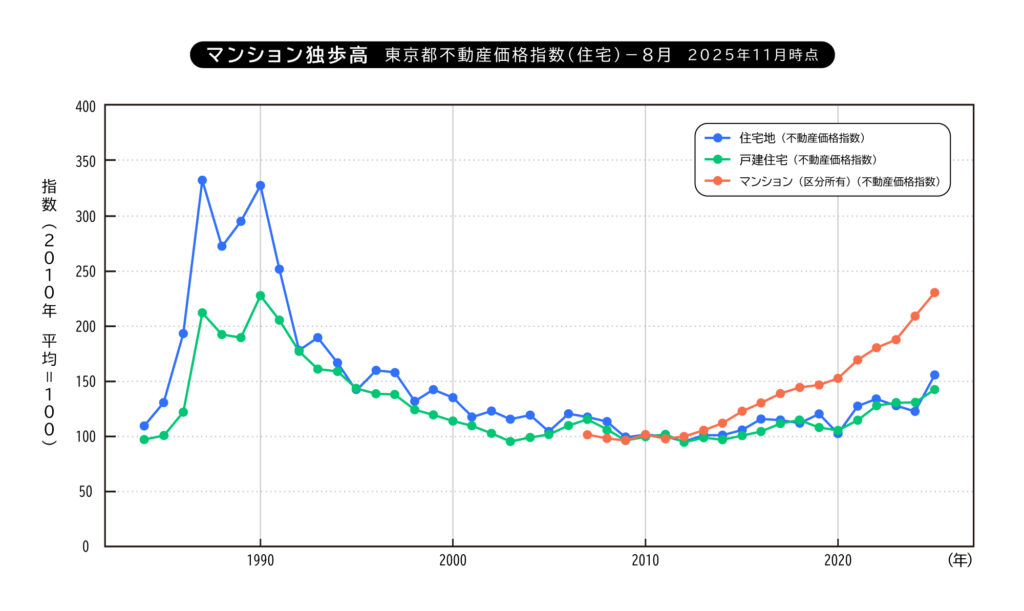

住宅価格の高騰が止まらない。東京23区の新築マンションの平均価格は2025年10月に1億5,000万円を超え、2023年3月の2億1,750万円に次ぐ過去2番目の水準となった。

中古マンションも上昇基調が続く。東京カンテイの調査では、東京23区の2025年11月の平均価格は前月比+2.7%の1億1,485万円、東京都全域でも+3.2%の9,781万円となり、ともに19ヵ月連続での上昇だ。中でも、都心6区(千代田・中央・港・新宿・文京・渋谷)は+1.0%の1億7,898万円で34ヵ月連続上昇と突出している。

価格はバブル期の水準に回帰し、新築マンションを購入可能な世帯年収の目安としては山手線内で2,000万円、港区の白金高輪や表参道になると4,000万円以上。中古マンションでさえ都心部では1,500万円以上必要と言われ、「マイホーム」の夢が遠ざかっているのが現実だ。

背景には、都心の開発用地の不足に加え、建設現場の人手不足による着工遅れや人件費・資材費の高騰などがあり、供給数を押し下げている。こうした状況から、当面はマンション価格の上昇が続くとみられる。

一方、日銀の金融緩和は続いており、ローン金利はバブル期と比べれば低水準にとどまっており、これは希望が持てる材料のひとつだ。

「円安」で加速する海外勢の都心買い

日本人の多くが都内の住宅に手が届かない一方で、海外勢は円安で実質的な購入価格が下がり、さらに購入しやすくなった。不動産調査事業を行うTRUSTARTの調べによると、特に都心5区(港・新宿・渋谷・千代田・中央)では、区分所有マンションの海外居住者(登記上の住所が海外)の割合が5%前後まで高まり、海外勢が都心の高級物件を投機対象としている実態が浮かび上がる。

1月の推移_fix-1024x628.jpg)

国・地域別では、中国(40.1%)と台湾(32.7%)で7割を占め、アメリカ(8.0%)、シンガポール(6.1%)などが続く。中国や台湾の富裕層は、中国の政府による監視の強化や国内の景気低迷への不安から、距離が近く安全性の高い日本への移住を進めているようだ。

また、中国国内でのマンション価格の高騰も背景にある。中国では土地は“借地”(使用権)だが、日本では“所有”(永続的な所有権)にできる。こうしたニーズの中でも、とりわけ港区・中央区・千代田区の人気が高い。

日本の優良な医療制度や言論の自由、治安の良さ、行き届いたサービス、そして世界的に評価される食文化といった生活の質の高さが、海外の富裕層を惹きつけている所以だろう。

外国人富裕層の「都心買い」がもたらす新たなひずみ

日本の不動産を購入する海外勢が増加する中で、新たな課題が指摘されるようになった。

たとえば、高額物件の別荘利用や資産保全目的で購入されるケースが増えると、タワーマンションの空室が増加する。地域コミュニティの希薄化や、いわゆる「タワマンスラム化」への懸念も高まっており、管理組合運営の停滞や、防災・防犯上の弱体化につながる可能性が指摘されている。

特に深刻なのが、民泊利用をめぐる治安の悪化や騒音トラブルだ。東京2020オリンピックの選手村として使用されたHARUMI FLAG(晴海フラッグ)では、居住実態のない部屋が約3割にのぼるとされ、その多くは賃貸に出される一方、一部は民泊に転用されていると報じられている。ある中国系企業が10部屋前後を一括で借り上げ、中国人観光客向けに違法民泊を営んでいた疑いで、月島署と保健所が2025年4月に家宅捜索に入った事例もあった。ただ、実態の全容解明には至っておらず、その後も周辺で職務質問などが続けられている。住人との摩擦も続いているとされ、対応の難しさが浮き彫りになっているのだ。

さらに、東京都板橋区のマンションでは、中国人オーナーによる突然の「家賃2.5倍値上げ騒動」が報じられ、社会的な関心を集めた事例もある。

こうした状況を受け、千代田区では2025年7月、短期転売の抑制に向けて、引き渡しから原則5年間の転売や、同一建物での複数物件の購入を禁止するルールを、不動産大手が加盟する不動産協会に要請。同年11月に、同協会は投機目的の売買に歯止めをかける対策を正式に発表し、三井不動産、三菱地所、住友不動産など大手8社も導入を決定した。

「マンション難民」 と「生活費地獄」―東京一極集中の真実

東京一極集中により、都心およびその周縁部での住宅ニーズは高く、今後も高水準が続く見込みだ。「住みたい人が多いのに、一般の給与水準で“購入できる価格帯”の住まいが極端に少ない」という矛盾は、東京という都市が抱える構造的な歪みを象徴している。

また、世界的にも突出した規模の東京一極集中は、都市と地方、持てる者と持たざる者の格差をさらに鮮明にした。多くの人が仕事を求めて東京へ集まる一方、生活コストが高い都市部では、中間層ですら相対的な貧困状態に陥るリスクが高い。とりわけ、ひとり親世帯では、「東京型貧困」に陥るケースも少なくない。

その生活コストは2022年3月から続く円安によって、輸入品・外食・光熱費の高騰に直撃され、物価高と生活費の負担増によって押し上げられている。特に都市部に住む人は、家賃や交通費などの固定費が高く、給与の上昇が望めない中でその影響はさらに深刻だ。

こうした問題をどこまで是正できるのか。都市と住宅をめぐる構造の変化は、政策対応のスピードにも左右される。その“時間の猶予”は、いま確実に狭まりつつあるようだ。

共有する?

共有する?